我校省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室膜表面改性研究被三大化工分离期刊评为“对世界人类生活影响重大”的研究成果

据悉,Elsevier出版社三大化工分离期刊(Journal of Membrane Science, Desalination及Separation and Purification Technology)从2014年至2015年6月发表的2800余篇论文中遴选出了31项“对世界人类生活影响重大 (Research that can or already has significantly impacted people's lives around the world)”的研究成果,汇成特刊,以期引起关注和推广应用。该特刊收录了我校杜润红副教授课题组的研究论文,题为“Modification of membrane surfaces via microswelling for fouling control in drinking water treatment”(Journal of Membrane Science,475,2015: 488-495)。该研究以凝聚态物质的亚稳态理论和聚合物表面分子链段滑移模型为理论基础,首次提出高分子材料微溶胀的概念,并将其用于高分子膜材料表面改性,在不破坏膜材料主体原有结构的基础上,改变膜表面物化性质,提高膜耐污染性。该研究工作得到天津市科委资助。

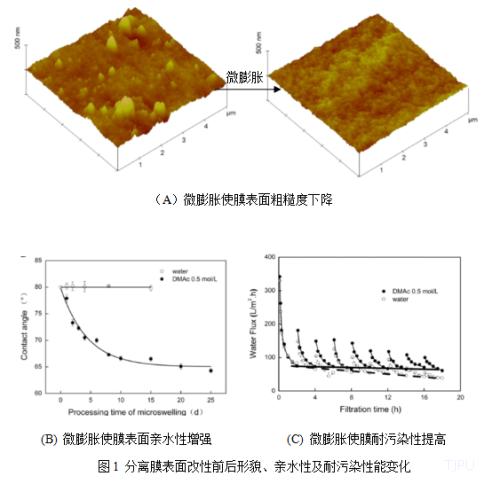

膜分离技术在饮用水处理领域得到了广泛应用,然而膜过滤过程中会发生膜污染(污染物在膜表面及内部沉积),导致膜通量下降、运行成本和能耗增加。膜材料的表面粗糙度及亲疏水性是影响膜污染的重要因素。高分子膜材料的凝聚态结构通常处于亚稳态,由于大分子链段的存在形态,限制了其向热力学稳态的转变,表面结构凹凸不平,容易藏污纳垢。另一方面,高分子膜材料中的疏水片段由于表面能比较低,更倾向于向膜表面迁移、聚集,导致膜表面疏水性较强,容易吸附水中的污染物。如果能采用简便可行的手段提高膜亲水性并降低膜表面粗糙度,将有利于减轻膜污染,延长膜使用寿命。

图片来源: 省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室

我校杜润红副教授课题组基于高分子材料微溶胀这一学术思想,对膜表面粗糙度和亲水性进行改善以提高膜耐污染性。具体而言,将高分子材料表面与少量良溶剂和大量非溶剂的混合液接触,由于表面链段的溶剂化作用,表面链段间的空穴增大,链段间相对“疏松”,发生溶胀,同时由于大量非溶剂的存在,这种溶胀仅限于表层结构,内部结构基本保持不变,因此称为“微溶胀”状态。研究表明,在微溶胀条件下,膜表面链段舒展,向平整光滑的低能态转化,粗糙度降低;同时由于亲水链段与水的亲和作用,近表面亲水链段会向表面迁移,使表面亲水性提高。经过微溶胀改性的膜材料,在9个过滤周期后,其通量比未改性膜材料高50%,耐污染性得到显著提高。

这一研究成果不仅丰富了高分子凝聚态结构亚稳态理论的内涵,而且为高分子材料的表面改性提供了一种新思路,必将对膜理论和应用产生重要影响。(编辑:宣传部 杨超杰)